提交需求

赛事与广告咨询合作,请填写需求表单,我们会在第一时间与您联系!

哈喽,这里是设计夹,今天分享的是「心智模型+学习曲线」。

每当像人工智能、扩展现实(XR)、自动驾驶这类可能颠覆设计范式的新技术出现时,设计师总得琢磨怎么做出创新的用户界面。但在这个过程中,有两个关键概念不能忽略——心智模型和学习曲线,这些直接关系到用户能不能看懂、会不会使用这些新功能。

技术变得越来越“陌生”,可用户思考问题的方式,可能还倾向于沿用过去的习惯。那么在这个快节奏时代,设计师应该打造什么样的体验呢?今天就来聊聊如何结合心智模型和学习曲线来设计用户体验。

一、别高估用户!先搞懂心智模型和学习曲线

① 心智模型

所谓心智模型,就是用户理解某个功能时会用到的思维方式,核心是“靠过去的经验判断”。

举几个常见的例子你就懂了:

一想到客服中心,脑子里就会冒出“耳机”图标;想保存文档,第一反应就是找“磁盘”图标;想打电话,哪怕现在智能手机都普及了,还是会下意识找“座机”图标。

有意思的是,现在用“磁盘”图标的用户大部分都没见过真正的软盘,但这个图标一直没被淘汰,核心原因就是用户的心智模型没改变——大家已经默认“磁盘=保存”了。

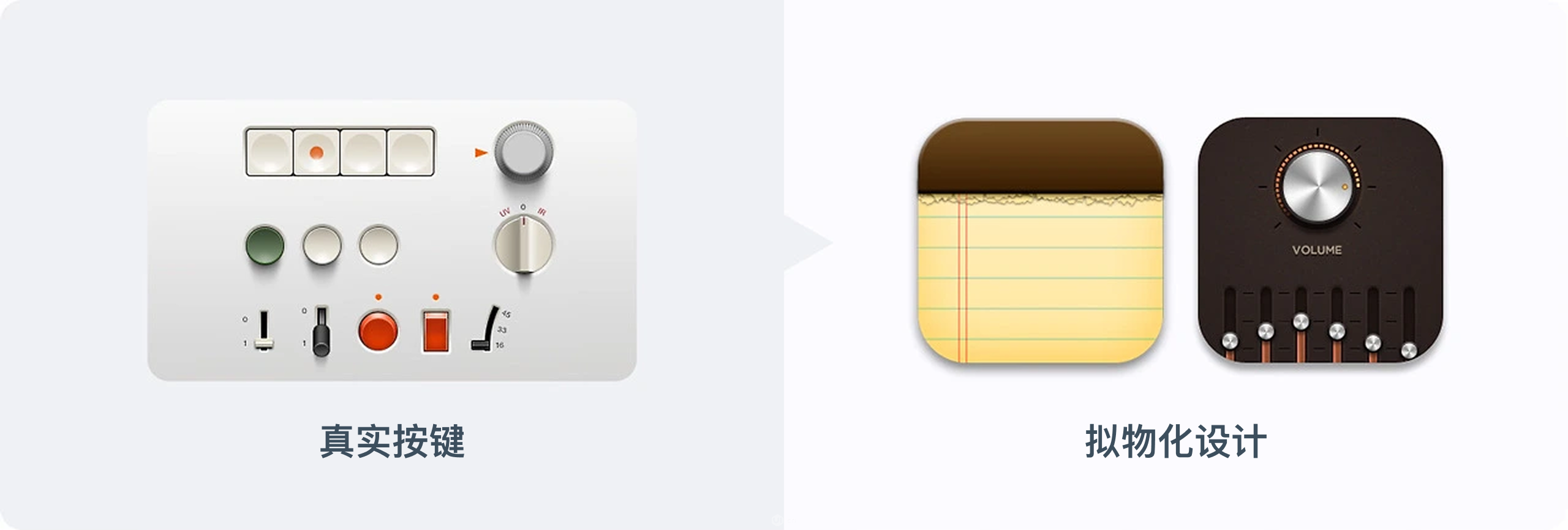

所以说,新设计不能凭空创造,得顺着用户习惯延伸。典型的例子就是“拟物化”设计,它会把现实里的操作习惯、物理体验搬到数字界面上。

这种设计在服务行业特别好用,尤其是对两类用户:一类是习惯了现实操作、对数字产品没形成固定认知的人,比如老人和小孩;另一类是刚接触新服务,还没建立使用逻辑的人。

再具体说说:

对孩子来说:他们更熟悉童话故事、现实里的小游戏,要是用纯数字导航按钮,可能半天搞不懂。但换成拟物化插图就不一样了——比如点一下“大门”图标就能开始任务,再用地图直观显示任务进度,很快就能上手。

对普通用户来说:遇到不熟悉的应用时,长得像现实物品的按钮更容易理解。比如界面上的“相机”按钮做得跟真相机快门一样,用户不用学就知道“点这个能拍照”。

② 学习曲线

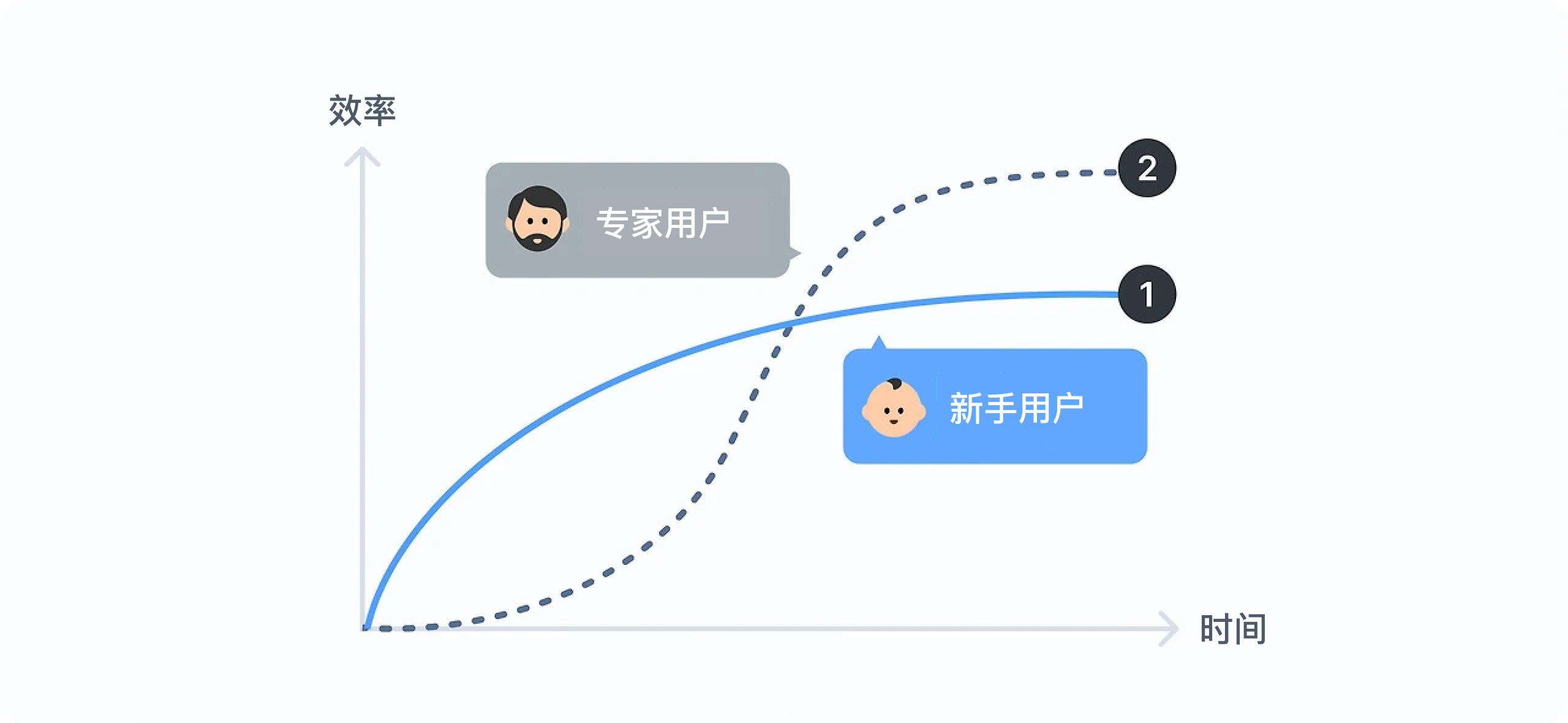

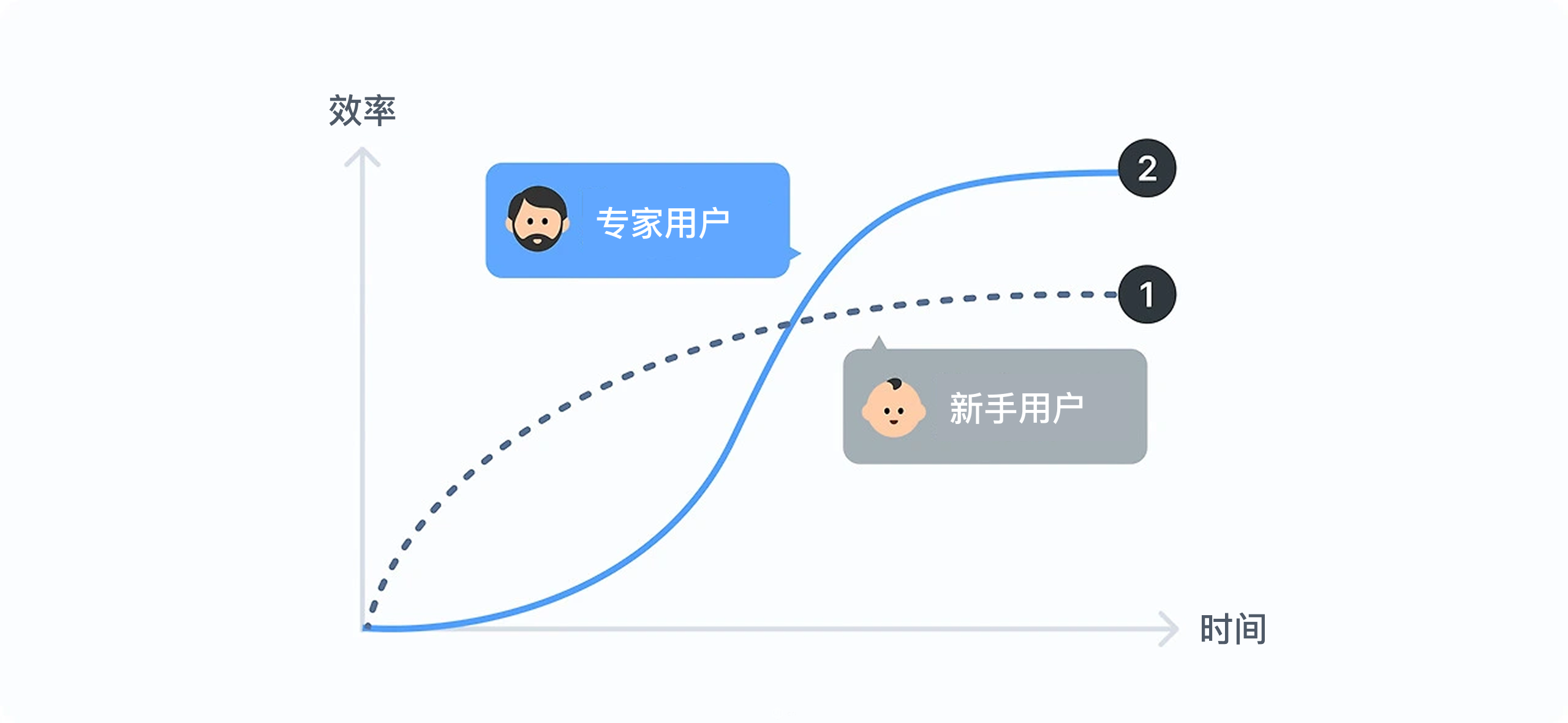

学习曲线衡量的是用户学习新界面、新体验的速度。

要是学习曲线太“陡”,就像图表里最底部的那条线,用户可能学半天都摸不着门道,哪怕新功能再厉害,他们也可能放弃使用。

所以理想的状态,是设计一条“平缓的学习曲线”,如图①那条。尤其是做所有人都能用的通用功能,一开始别搞太复杂,得让用户轻松入门。换句话说,设计时顺着用户的心智模型来,本质上就是在打造平缓的学习曲线。

二、顺着心智模型做设计,记住这6个原则

① 先搞清楚用户熟悉的体验,再找“连接点”

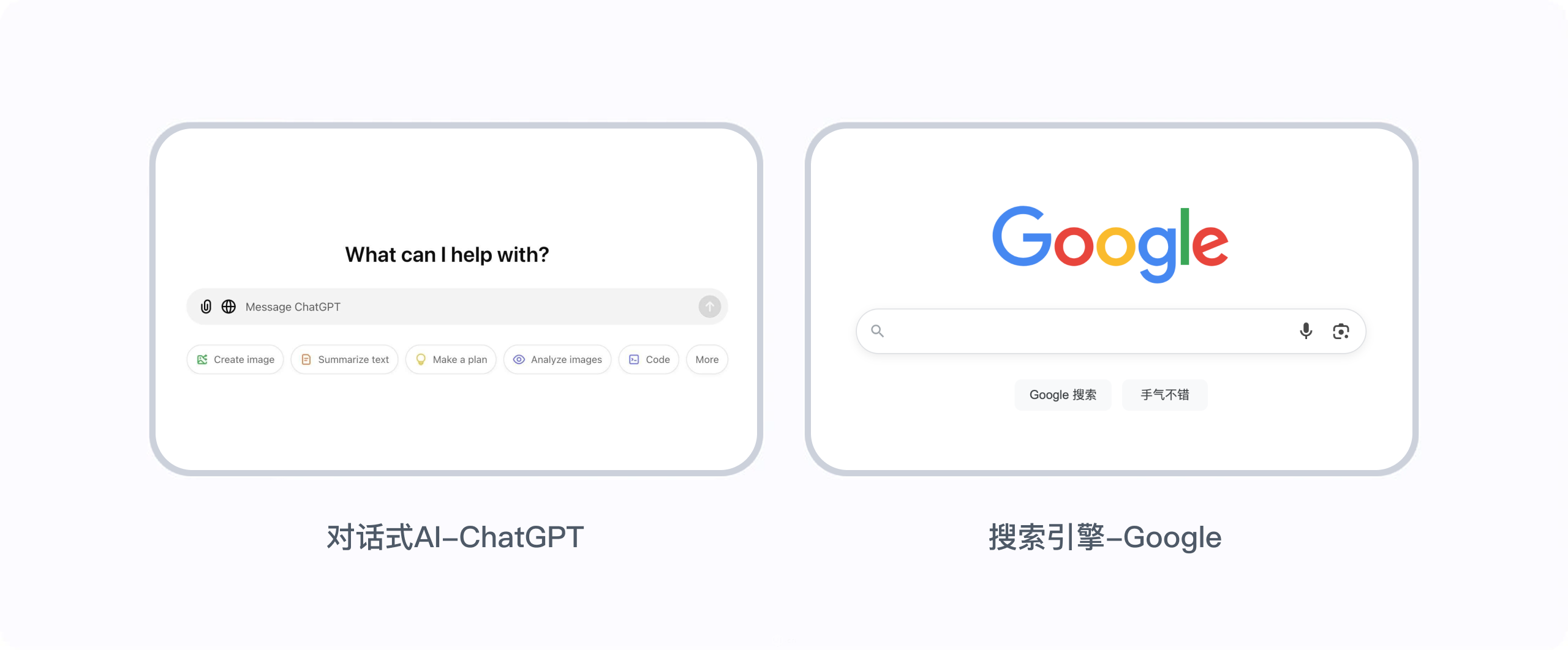

想给用户提供全新的体验?别急着推翻一切,而是先从他们熟悉的体验里找“连接点”。ChatGPT主界面的设计就是一个好例子。

ChatGPT的主界面很容易让人联想到浏览器里的搜索栏,这就是抓住了用户的习惯——大家早就形成了“在空白搜索框里输问题,就能查看答案”的心智模型。ChatGPT只是在这个基础上延伸:你输的是对话,它给的是更具体的回复,用户不需要重新学习就能快速使用。

反过来想,如果ChatGPT一上来就是个满是按钮、图表的复杂页面,而不是现在这个简单的输入框,会怎么样?用户会觉得“这个产品太麻烦,学不会”,大概率会放弃使用。

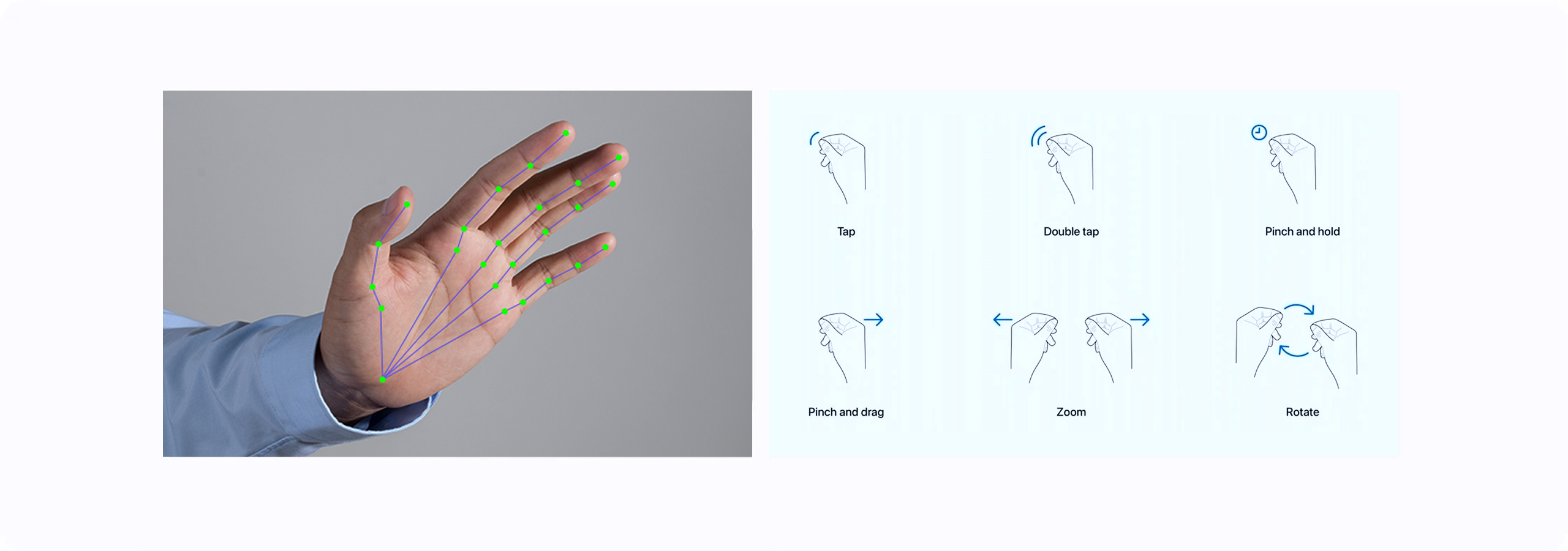

还有个反面案例是“隔空手势”。这种没有触觉反馈的操作,哪怕现在扩展现实 (XR) 技术这么火,也很难普及。核心问题就是没有形成统一的心智模型:每个人对“空中划一下”的理解不一样,有的觉得是“返回”,有的觉得是“切换”。而且不同文化背景下的相同手势,手势意义可能差很远,根本没法统一标准。

那什么样的交互更容易被接受?答案是“用户在现有产品里已经熟悉的操作”,比如捏合屏幕缩放图片、轻点一下相当于“确认”、左右滑动切换页面,这些操作不用教,用户拿到新设备自然就会用。所以设计师要做的,不是在新范式里搞“彻底革新”,而是把用户现有的使用习惯自然延伸到新场景里,让他们一点点适应,慢慢学会新功能。

② 给出适应时间

与其一下子进行大改版,不如逐步优化,这样效果更好。另外,让用户自行选择“要不要体验新功能”,也能减少抵触情绪。

苹果iPad 的“台前调度”功能就是这种逐渐适应的典型案例。一开始iPad的定位是“用来看视频、看文档的内容消费设备”,不是用来办公的,所以没有高效的多任务功能。但用户对iPad的心智模型是“像手机一样的移动设备”,不是像电脑那样的生产力工具,要是直接给iPad加个跟电脑一样的多窗口界面,用户会觉得“这不是我熟悉的iPad 了”,肯定会有抵触感。

所以苹果的做法很聪明:保留iPad原来的操作逻辑,同时加了“台前调度”功能。如果用户想全屏用APP,还是跟以前一样,要是需要多窗口办公,再手动开启这个功能。没有强迫用户改变习惯,而是让他们自己掌控“要不要学新东西”,这样接受度会变得更高。

所以后面想推广隔空手势,也可以参考这个思路:先把手机/平板用户已经熟悉的手势 (比如滑动、轻点) 用到新场景里,等大家适应了,再一步步扩展建立新的手势规范。

③ 提供清晰反馈

还是拿ChatGPT举例。ChatGPT是“实时生成答案”,用户输入关键词后,结果需要等几秒钟才能出来。这时候要是没反馈,用户会怀疑:“我刚才点发送了吗?它是不是没收到?”。

所以ChatGPT在生成答案时,会提供大量的视觉反馈、动效反馈来提示“正生成中”,让用户知道“没出问题”。这种反馈很重要,能消除用户的不确定感。

苹果在这方面也做得很好。每次推出新的解锁方式 (比如按键解锁、滑动解锁),都会给出清晰的视觉反馈。尤其是取消Home键后还加了“触觉反馈”,滑动时手机会轻轻震动一下,就像以前按Home键的触感,用户能立刻知道 “解锁成功了”。清晰的反馈能帮用户搞懂“新系统怎么用”,哪怕是第一次使用,也不会因为“不知道操作对不对”而放弃。

④ 按用户需求设计学习曲线

不是说一定要无条件顺着用户的心智模型,也不是所有功能都追求“越简单越好”。要是局限于老模式会做不到差异化,但完全不管用户习惯又会让学习曲线太陡。关键是找到平衡。

首先要明确设计的服务是“所有人都能用” (通用性),还是“针对特定人群” (特异性);然后看目标用户愿不愿意学、能不能学会。比如用户是“对新技术接受度高、有相关基础”的专家用户,比如设计从业者用的专业软件,那学习曲线可以稍微陡一点 (图②),不用过分简化功能;但如果是给老人用的健康APP,那必须优先做平缓的曲线 (图①),怎么简单怎么来。

简单说就是:先考虑服务的核心需求是易用还是高效,用户的学习能力,再决定学习曲线该怎么设计。

⑤ 深入用户研究

心智模型是用户根据自己的经验、学习慢慢形成的,并非固定不变。所以哪怕是用同一款产品,不同用户的心智模型也可能不一样,不仅是个人差异,不同国家、文化、年龄、性别的人,认知习惯也会差很多。

举个例子:同样是“点头”这个动作,大多数国家表示“同意”,但在保加利亚和希腊,点头反而表示“拒绝”。要是设计时没考虑到这种文化差异,很可能出问题。

所以必须做深入的用户研究:看看用户平时是怎么跟产品互动的,他们对“怎么用”有哪些固有认知,有没有什么普遍的习惯或误区。要是仅凭自己的假设做设计,很可能让产品“不好用”。

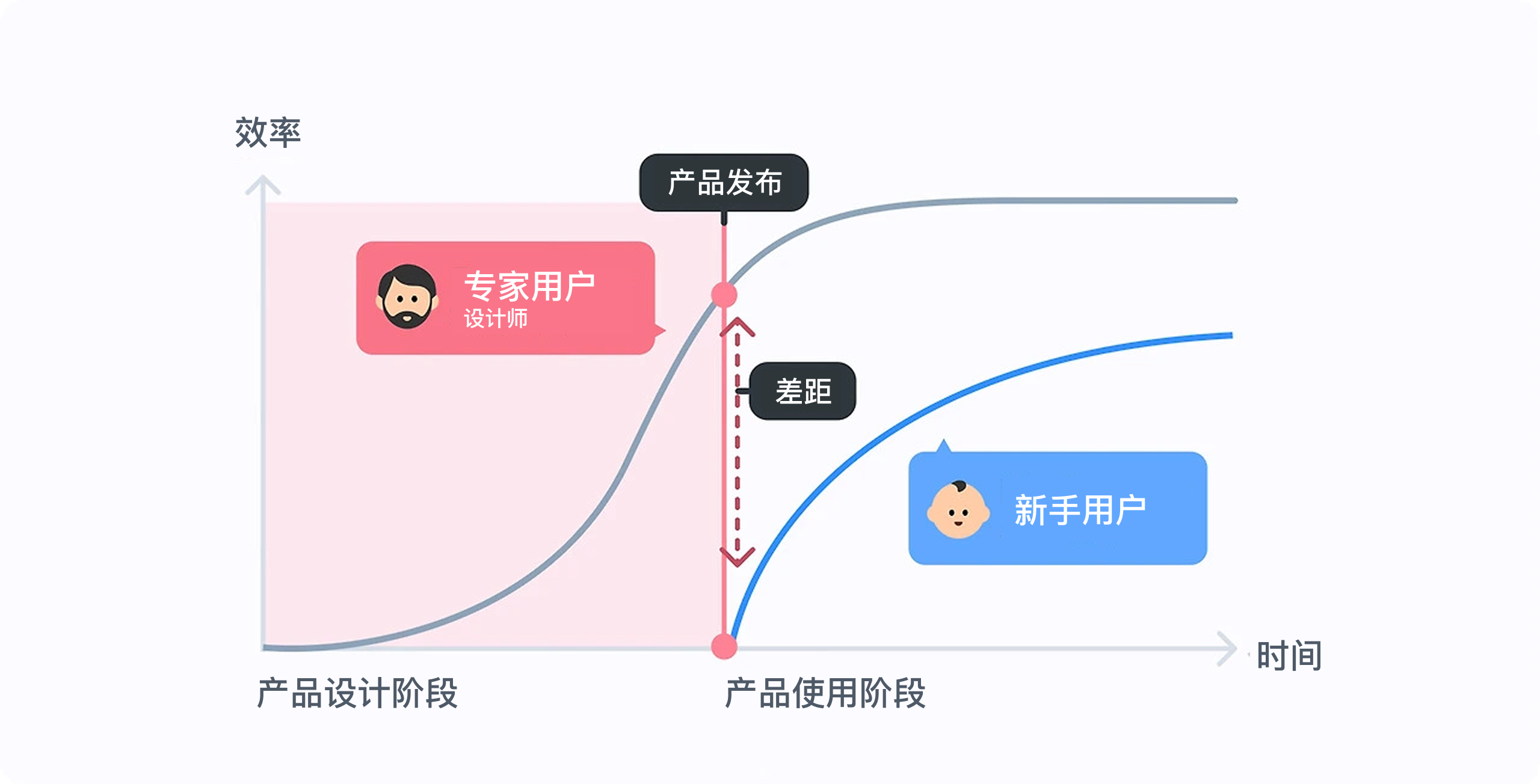

⑥ 站在用户角度设计

设计师最容易犯的错误就是觉得“我懂的,用户也懂”。实际上,用户的心智模型和设计师可能差得很远——设计师在产品开发过程中会把功能逻辑、操作细节都摸透,形成一套复杂的认知。但新用户刚接触产品时,对这些一无所知,可能连“点哪个按钮”都得犹豫半天。

怎么缩小这个差距?多参与用户测试、多跟用户聊一聊,看看他们实际用的时候会遇到什么问题,而不是闭门造车的想 “用户应该会这么用”。

最后

新技术≠好体验,关键是考虑用户需求和习惯。创新技术本身再好,要是用户用不明白的话作用也不大。技术越新,越要跟用户熟悉的概念挂钩,让他们觉得“这东西我能上手”。而做到这一点,核心就是利用好心智模型,在用户习惯的基础上设计一条平缓的学习曲线,让他们慢慢适应。

最后,设计时不妨多问自己几个问题:

我设计的新界面,跟用户以前的体验有什么连接点?怎么帮用户轻松学会使用?什么样的反馈才有效?用户能快速掌握核心功能吗?

慢慢来比较快,如觉得有帮助,请点个赞,分享给更多的朋友,谢谢!

Powered by Froala Editor

微信公众号:Clip设计夹

大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)

登录 立即注册